漱石の文章推敲例。 ― 2025年06月05日

前出『坊っちやん』五章から、わかりやすい箇所。

・初稿。

「ゴルキが露西亞の文學者で、丸木が寫眞師で、米のなる木が命の親だらう。」

・あとから「丸木が」の後ろに「芝の」と加えている。

「ゴルキが露西亞の文學者で、丸木が芝の寫眞師で、米のなる木が命の親だらう。」

この本で加筆部分が確認できる。p.166 - p.167。

なぜ、漱石はこの2文字(正確に言えば「3音節」)を加えたのか?、

音読されれば、理由は「一読瞭然」と思われる。

フレデリック・フォーサイスの作品に関して ― 2025年06月12日

『ジャッカルの日』1971年。

『オデッサ・ファイル』1972年。

『戦争の犬たち』1974年。

『悪魔の選択』1979年。

『第四の核』1984年。

以上は邦訳の文庫本で読んだ。いずれも実に面白かった。

映画化作品を観たのは、『ジャッカルの日』(1973年版)のみ。これも良かった。

当時、友人の間で「ジャッカルの目(Eye of the Jackal)」と言うフレーズが少しウケた。

『悪魔の選択』や『第四の核』は、今日(こんにち)、読み返したい気もする。

ちなみに、「リトヴィネンコ事件」が発生したのは、2006年。

州兵の召集(?)に関して ― 2025年06月16日

「文化大革命」のお次は「天安門事件の再現」か。

……どこかの「共和国」の轍を踏んでいるようなデジャ・ヴュ(déjà vu)が無くもない。

・補足(20日)。

そう言えば、議事堂襲撃を煽って、あわや「第二次南北戦争(The 2nd Civil War)」かと言う騒ぎを起こした元凶は誰だっけ?

「ヴィヴァルディ」と言う表記に関して ― 2025年06月18日

小学校の教科書では、「ビバルディ」だった。「ィ」は小書き。

たぶん、中学校の教科書でも同じだったような気もするが判然としない。。

初めて「ヴィヴァルディ」と言う表記を見た時、その字面(じづら)に「わっ、ゲジゲジみたいだな」と感じた。視覚的な形状の印象として。

……無論、「理由」を知らなかったからである。

細かい経過は失念したが、大学生の頃は「ヴィヴァルディ」と言う表記がデフォルト(?)になっていた。それだけ、この表記を多く目にしていたんだろう。」

・修正(24日)。

以前、何かの参考資料として入手した中学の音楽の教科書が複数あった。

教育出版。

教育芸術社。

発行は共に 2013(平成25)年。

どちらも固有名詞(作曲者の人名)の表記は、「ベートーヴェン」「ラヴェル」「ヴィヴァルディ」等(など)。つまり、「ヴァ行」と言う「カナ表記」が、中学校の教科書では「アリ」だった訳だ……2013年時点では。

筆者が中学生だったのは1970年代だが、同じだったかも知れない。少なくとも「小学校の教科書」に「ヴァ行」の表記を見た記憶は無い、科目を問わず。

無論、市販の印刷物(本・雑誌など)には、当時から幾らでもあったが。

・追記(25日)。

以前に揚げたこの本(ポプラ社)の表記にも、「ヴァ行」は用いられていない。

「Voltaire」 → 「ボルテール」

「S. S. Van Dine」 → 「S・S・バン・ダイン」

「Philo Vance」 → 「ファイロ・バンス」

想定した読者層は、小学校高学年~中学生辺りだろう。

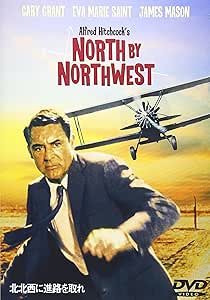

映画『北北西に進路を取れ』に関して 2 ― 2025年06月24日

前掲とは、別のジャケット(だかポスターだかイメージ・イラストだか)を。

この方が知られているかも知れない。多少、ネタバレっぽいが。

これで判るのは、「米国の農地地方で、セスナに依る農薬散布は日常の光景」と言う感覚である……少なくとも当時では。

抑も、日本列島の「平野」(「農地」に限らず)の地表面積は?

――無論、日本国の義務教育で教わった筈だが。